Il Sole che sbuffa: la tempesta solare del 20 gennaio e la sfida della tecnologia resistente alle radiazioni

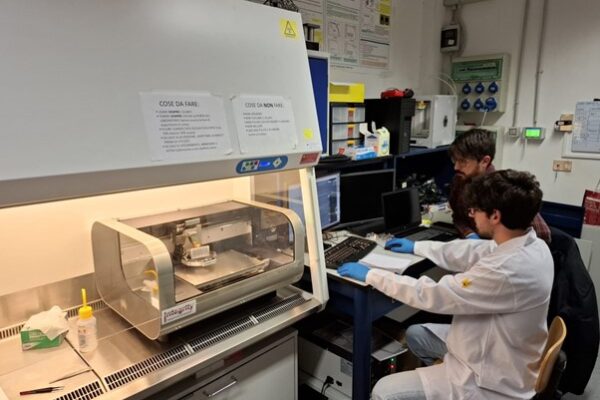

Lo scorso 20 gennaio, la nostra stella ci ha ricordato con forza quanto sia viva e imprevedibile. Il nostro pianeta, infatti, è stato colpito dalla tempesta solare più potente degli ultimi vent’anni: un’ondata di particelle provenienti dal Sole causata da un fenomeno chiamato Coronal Mass Ejection. Circa 25 ore dopo l’eruzione solare, le particelle hanno raggiunto la Terra e un’enorme energia ha interagito con il campo magnetico del pianeta creando un disturbo talmente intenso da spingere l’aurora boreale fino a latitudini insolitamente basse, uno spettacolo straordinario che è stato visibile anche nel cielo del Veneto. Ma cos’è successo? L’evento, legato al ciclo solare, ha generato una gigantesca espulsione di plasma e particelle energetiche e ha scatenato una tempesta paragonabile alla famosa tempesta di Halloween del 2003, tra le più intense mai osservate fino a quel momento, che causò danni e malfunzionamenti ai satelliti e alle reti elettriche, minacciando l’affidabilità di GPS e telecomunicazioni, tanto da costringere alcune rotte aree ad essere deviate. Dal 2003 ad oggi le ricerche hanno fatto passi da gigante e di tutto ciò che poteva accadere, per fortuna, non ce ne siamo quasi accorti perché le nostre infrastrutture hanno “retto il colpo”. Grazie alla ricerca e allo sviluppo dell’elettronica, gli operatori satellitari e i gestori delle infrastrutture tecnologiche hanno infatti potuto adottare delle strategie di prevenzione basate su modelli di previsione e studi scientifici sviluppati negli anni. Lo studio dell’effetto delle particelle ionizzanti sui nostri apparati tecnologici è uno degli oggetti di ricerca di cui si occupa anche il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova, dove il gruppo di ricerca RREACT, composto da Marta Bagatin, Stefano Bonaldo, Simone Gerardin e Alessandro Paccagnella, si occupa di studiare come memorie, microprocessori e dispositivi elettronici avanzati si comportano quando vengono colpiti da particelle energetiche provenienti dallo spazio. Collaborando con agenzie spaziali come l’ESA e l’industria dei semiconduttori, i nostri scienziati lavorano per comprendere questi effetti e sviluppare soluzioni che rendano l’elettronica più robusta e affidabile, anche in condizioni estreme come quelle di una tempesta solare. Tramite esperimenti, simulazioni e modelli, il gruppo RREACT si occupa di studiare gli effetti delle radiazioni sulle parti più “deboli” delle memorie e dei chip per cercare di rendere sempre più robusti affidabili i nostri dispositivi. La tempesta del 20 gennaio ha offerto agli scienziati non solo uno spettacolo per gli occhi, ma un banco di prova reale per modelli e dispositivi. Una prova che sembra aver retto molto bene, lasciandoci godere, senza preoccupazioni, le aurore boreali che hanno dipinto il nostro cielo. PER APPROFONDIRE:Puoi seguire l’evoluzione della tempesta solare in tempo reale al sito ESA https://swe.ssa.esa.int/ Foto di copertina: Aurora Boreale a Passo Giau (BL) foto di Aron Lazzaro

![[Ing.tonic] 2025: Appuntamento con la ricerca…per l’aperitivo](https://upto.dei.unipd.it/wp-content/uploads/2025/09/robot_2025-1-600x400.png)

![[ING.tonic] 02 ottobre – Il diabete sotto scacco! Tecnologia per la terapia del diabete](https://upto.dei.unipd.it/wp-content/uploads/2025/09/2-ottobre-copertina_ing-tonic.2025-600x400.png)

![[ING.tonic]26 settembre: I robot sognano? Possiamo davvero creare la coscienza artificiale?](https://upto.dei.unipd.it/wp-content/uploads/2025/09/copertina-26-sett-ing.tonic_2025-600x400.png)

![[ING.tonic]12 settembre: Una sicurezza fotonica! Come la luce quantistica proteggerà le nostre comunicazioni](https://upto.dei.unipd.it/wp-content/uploads/2025/08/Screenshot-2025-08-26-alle-10.55.17-600x400.png)