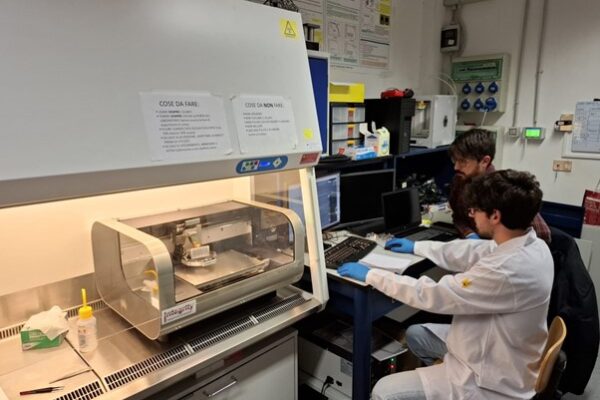

“Granchio blu, la terza invasione! Puoi solo dichiarare guerra a questi mostri!” declamava Andrea Pennacchi lo scorso 18 settembre all’Orto Botanico di Padova, nel suo studio per uno spettacolo intitolato “Alieni in Laguna”. Com’è noto, il granchio blu (Callinectes sapidus) è una specie invasiva legata ai cambiamenti ambientali e climatici che minaccia la biodiversità marina e la pesca, in particolare nel Nord Adriatico. L’emergenza granchio blu è un problema complesso, che richiede un approccio transdisciplinare. Un esempio virtuoso di questo tipo di collaborazione nasce dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI) dell’Università di Padova, che unisce, in un lavoro sinergico, l’ingegneria dei sistemi di controllo e la biologia. Come racconta il Prof. Mirco Rampazzo (DEI – Unipd), l’idea di una collaborazione con il Dipartimento di Biologia è nata grazie a una studentessa di Control Systems Engineering. La studentessa era fortemente interessata all’ecologia delle popolazioni (come crescono, si riproducono e mutano), un argomento che in passato era parte del programma dell’insegnamento di sistemi ecologici tenuto al DEI dai Proff. Giovanni Marchesini ed Ettore Fornasini. Per darle la possibilità di approfondire il tema, Rampazzo l’ha messa in contatto con il Prof. Alberto Barausse (Dipartimento di Biologia, DiBio – Unipd), un ingegnere ambientale specializzato in ecologia acquatica applicata e direttamente coinvolto negli studi sul granchio blu. Il granchio blu è diventato così il soggetto centrale della tesi di Caterina Nespolo, con l’obiettivo di descrivere le dinamiche della specie (nascita, crescita e distribuzione) applicando gli strumenti tipici dell’ingegneria: i modelli matematici, in particolare i sistemi dinamici, e le simulazioni numeriche. Come spiega Mirco Rampazzo, l’utilizzo di modelli matematici permette di rappresentare in modo astratto il mondo reale, che è intrinsecamente complesso, ovvero di tradurre le molteplici interazioni ecologiche in uno scenario semplificato, in equazioni, per comprendere la dinamica della popolazione, il suo andamento, come si distribuisce spazialmente, se ci sono situazioni di equilibrio stabili o instabili e quali siano le interconnessioni fra cause ed effetti. Grazie ai modelli matematici è dunque possibile fare previsioni sull’andamento futuro del granchio blu. I modelli e le simulazioni possono così contribuire a supportare le decisioni di gestione, valutando in anticipo l’impatto di diverse azioni (ad esempio, quanto intensamente pescare) sugli equilibri dell’ecosistema. Affinché i modelli siano affidabili, è necessario avere a disposizione molti dati. Il gruppo dei proff. Alberto Barausse e Carlotta Mazzoldi sta raccogliendo dati sul granchio blu, grazie anche a progetti finanziati dalla Fondazione Cariparo e dal FEAMPA (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura) e sta sviluppando strumenti modellistici ai fini previsionali. La raccolta dati si svolge sia sul campo, in particolar modo nelle lagune del Delta del Po, Venezia, Caorle, sia in laboratorio. Osservatori dell’Università di Padova, assieme ai pescatori locali, misurano, pesano e verificano il sesso dei granchi catturati in trappole e reti. Nello stesso tempo, si registrano le condizioni ambientali, in particolare temperatura e salinità, ritenute fondamentali per comprendere la distribuzione del granchio blu. In laboratorio (nella Stazione Idrobiologica “Umberto D’Ancona” a Chioggia,, struttura dell’università di Padova fondata negli anni Quaranta del secolo scorso), si effettuano invece esperimenti controllati in acquario, per misurare la tolleranza e la reazione fisiologica del granchio a diverse combinazioni di temperatura e salinità. Recovered_probe Probe_in_field Nassa Biometric_measurements Crab_with_HR_sensor Questi dati sono fondamentali perché il granchio blu è una specie plastica: la sua fisiologia si adatta a seconda delle condizioni ambientali locali. I dati raccolti negli Stati Uniti, dove ci sono molti studi sull’argomento, non sono estrapolabili ai granchi blu del nostro territorio: per poter fare previsioni affidabili nell’Adriatico dobbiamo lavorare sui nostri dati. In realtà, servirebbero anni di misurazioni, sottolinea Barausse, ma siccome non possiamo dedicare anni a raccogliere dati, visto che vi è un’emergenza in corso, usiamo lo spazio per sopperire alla mancanza di tempo, ovvero monitoriamo tanti punti diversi per verificare l’effetto della salinità e della temperatura sul granchio blu. Per contrastare l’invasione del granchio blu nell’Adriatico si sono uniti in uno sforzo congiunto Presidenza del Consiglio, Ministeri, Università ed enti di ricerca scientifica, rappresentanze di categoria, sotto il coordinamento di un Commissario Straordinario, Enrico Caterino. Oggi chi deve prendere le decisioni per gestire “l’emergenza granchio blu” è di fronte a una scelta complessa. Da una parte si pensa al prelievo mirato e al contenimento. Dall’altra si pensa a uno sfruttamento sostenibile. Se si andasse in questa seconda direzione si tratterebbe di accettare, dunque, la presenza della specie nel breve e medio termine e sviluppare una filiera economica. Oltre allo sfruttamento in ambito alimentare, si stanno studiando utilizzi alternativi del granchio blu, come la produzione di ammendanti, biogas o l’estrazione di chitosano (NdR: un polisaccaride che sembrerebbe efficace nel ridurre l’assorbimento intestinale di colesterolo e trigliceridi). Questa scelta richiederebbe pertanto una gestione sostenibile del granchio blu, per mantenere la risorsa a lungo termine nelle nuove filiere. Dunque, è a livello di modelli che il DEI può apportare un contributo cruciale in entrambi questi contesti. L’obiettivo è duplice. In primo luogo, i modelli servono per analizzare la situazione attuale in modo da individuare gli stadi vitali più critici (come le femmine con le uova in riproduzione) e calcolare con precisione quanto pescare per ridurre al massimo la popolazione. In secondo luogo, questi strumenti sono essenziali per prevedere gli scenari futuri, garantendo così il mantenimento della risorsa “granchio blu” per un suo sfruttamento sostenibile. L’auspicio è che questa collaborazione transdisciplianre tra Ingegneria dei Controlli e Biologia, che applica un approccio integrato e modelli previsionali per affrontare un problema così articolato, possa aiutare i decisori (come governi e organi legislativi) a compiere le scelte più sostenibili. Approfondimenti:Granchio Blu. Nuovo progetto pilota da 1,5 milioniBlue crab action plan, nuovo progetto per mappare il granchio blu Focus ARPA VenetoGranchio blu: la Fondazione in campo per salvare l’ecosistema marino Specie aliene nella laguna di Venezia: non solo il granchio blu